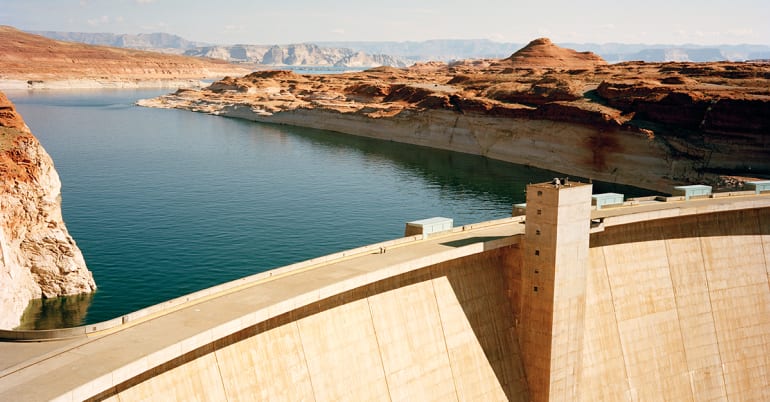

Aux États-Unis, alors que les barrages vieillissants arrivent en fin de vie, une vaste transformation redéfinit la façon dont les sociétés, les écosystèmes et les investisseurs appréhendent la résilience, la régénération et la valeur.

Construits pour réguler les cours d’eau, produire de l’énergie et stocker l’eau nécessaire à l’expansion des villes, les barrages américains ont été, pendant plus d’un siècle, le symbole des prouesses technologiques du pays. Cependant, ces infrastructures autrefois synonymes de prospérité révèlent aujourd’hui leurs limites.

À travers les États-Unis, plus de 500’000 barrages, vieux de 64 ans en moyenne, retiennent des lacs artificiels formés sur les cours d’eau. Un grand nombre d’entre eux se détériorent rapidement, sont chers à entretenir et amplifient les défis environnementaux d’une nation confrontée au changement climatique. Soixante-dix pour cent de ces géants vieillissants ont dépassé la durée de service initialement prévue et 16’000 sont désormais considérés comme présentant un « risque élevé ». La question n’est plus de savoir s’ils vont céder, mais ce qui les remplacera avant que cela ne se produise.

Démantèlement des barrages

Le fleuve Klamath, qui coule du sud de l’Oregon au nord de la Californie, illustre les avantages offerts par le démantèlement des barrages. Pendant des décennies, une chaîne de quatre barrages hydroélectriques a entravé son écoulement, ne générant que 2% de l’électricité de PacifiCorp, tout en dégradant la qualité de l’eau et en décimant les écosystèmes locaux.

Alors que l’eau stagnait et se réchauffait derrière ces barrages, elle a causé des changements de température en aval qui ont favorisé la prolifération des algues. Lorsque les algues meurent et se décomposent, des bactéries consomment d’importantes quantités d’oxygène dissous dans l’eau, faisant suffoquer les poissons et autres organismes aquatiques. Une prolifération particulièrement dense peut également obstruer la lumière du soleil, entraînant la mort de la végétation aquatique submergée et déséquilibrant les réseaux alimentaires. En outre, certaines algues contiennent des cyanobactéries (algues bleues), qui libèrent des toxines nocives tant pour les poissons et animaux que pour les êtres humains.

Ces conditions ont également perturbé la migration des poissons, avec des conséquences tragiques en 2002 lorsque le fleuve Klamath a subi la plus grande hécatombe de saumons jamais enregistrée aux États-Unis. Le faible débit du fleuve, des eaux stagnantes tièdes et une forte densité de poissons ont créé un environnement propice aux maladies, qui se sont rapidement propagées parmi les saumons migrateurs chinook. On estime qu’entre 60’000 et 70’000 saumons chinook adultes ont trouvé la mort cette année-là, ce qui a causé des dégâts considérables à l’écosystème et aux communautés dépendant du fleuve.

Après de nombreuses années de sensibilisation de la part des tribus autochtones locales, ces barrages sont en cours de démantèlement (y compris le plus grand, sinistrement dénommé Iron Gate, dont les dernières parties ont été retirées en 2024) dans le cadre du plus grand projet mondial de démantèlement de barrages et de restauration de rivières.

Chiffré à USD 450 millions, ce projet marque un tournant pour le fleuve Klamath. D’un point de vue écologique, il vise à restaurer les flux naturels, à rouvrir les routes migratoires et à réintroduire le saumon dans les frayères. « Le cycle de vie du saumon repose sur la consommation de nutriments provenant de l’océan et sur la remontée des poissons migrateurs qui, une fois morts, fertilisent l’ensemble de l’écosystème », explique Morgan Knechtle, spécialiste de l’environnement au Department of Fish and Wildlife de Californie. « Leur présence dans cet environnement est donc essentielle. »

Pour les tribus autochtones qui ont mené la campagne pour le démantèlement, la restauration du Klamath a une profonde signification culturelle. « Il n’y a pas de différence entre les animaux, les poissons et les êtres humains », affirme Sami Jo Difuntorum, responsable de la préservation de la culture pour la nation amérindienne Shasta. « Ce sont nos ancêtres. Nous étions des pêcheurs, des chasseurs, et tout ce qui nous définit est intimement lié au fleuve. »

Malgré ces avantages écologiques et culturels indéniables, le démantèlement des barrages reste controversé. Il est également onéreux

Des tensions sur le terrain

Malgré ces avantages écologiques et culturels indéniables, et même si on estime que la modernisation des barrages américains vieillissants pourrait coûter USD 64 milliards, le démantèlement des barrages reste controversé. Il est également onéreux et souvent source de tensions politiques et de perturbations au niveau local.

Au sud-ouest de Klamath, dans la région viticole de Sonoma en Californie, la proposition de démantèlement d’un autre barrage divise les communautés locales. Le projet de Potter Valley concerne deux barrages hydroélectriques vieillissants qui acheminent l’eau du fleuve Eel vers des turbines situées sur la rivière Russian, fournissant ainsi de l’eau aux exploitations agricoles, aux villes et au secteur industriel de la région depuis un siècle. Certes, leur démantèlement pourrait restaurer les habitats de poissons menacés en rétablissant le débit naturel de l’Eel.

Cependant, il pourrait également nuire à une région de plus en plus exposée aux épisodes de sécheresse et aux incendies, comme l’explique Jason Jenkins, chef des pompiers du district de protection contre les incendies de Cloverdale. « Pompier depuis 32 ans, j’ai lutté contre tous les méga-incendies qui ont ravagé la Californie. Ils ont tous un point commun : nous finissons par manquer d’eau. Ce projet nous ramènerait un siècle en arrière, sans aucun plan robuste ni stratégie éprouvée pour garantir la sécurité des habitants de Californie. »

Lire aussi :Prédire les flammes : comment l’IA révolutionne la lutte contre les incendies de forêt

L’une des solutions de remplacement envisagées, un système de dérivation par tunnel, pourrait fournir l’eau dont ils ont besoin à environ 600’000 résidents une fois les barrages démantelés. Cela étant, ces projets ont leurs propres coûts, notamment pour la construction et l’entretien, qui pourraient faire augmenter les factures des usagers.

Compte tenu de la nécessité de concilier la restauration écologique et la sécurité hydrique, la transition des infrastructures est un sujet des plus complexes. Aussi convaincants les arguments environnementaux soient-ils, les réalités locales liées à l’agriculture, au logement et à la gestion des incendies, entre autres, exigent des solutions capables d’allier fiabilité et durabilité. Pour les investisseurs, cela met en lumière un point fondamental : l’avenir de la gestion de l’eau reposera sur des systèmes diversifiés et adaptables intégrant les infrastructures aussi bien artificielles que naturelles.

Lire aussi : Toujours plus haut : dans le secteur de l’agriculture verticale, les investissements ralentissent, mais les entreprises les plus performantes prouvent qu’elles peuvent être rentables

La nouvelle économie de l’eau

De la Californie au bassin du fleuve Colorado, une leçon s’impose : l’ère de l’infrastructure monolithique exclusive cède la place à celle d’une résilience décentralisée. Cette nouvelle approche de la gestion de l’eau est déjà en train de se concrétiser grâce à des ingénieurs et investisseurs du monde entier, qui cherchent le moyen de garantir la sécurité hydrique face à des pressions climatiques croissantes. Plutôt que de s’en remettre uniquement à des solutions statiques et physiques, ils se tournent vers des systèmes flexibles combinant l’innovation et la sensibilité écologique.

Citons notamment les réseaux de surveillance digitale, désormais essentiels à la résilience des systèmes hydriques. Par exemple, le « National Streamgaging Network » (réseau national de jaugeage des cours d’eau) de l’Institut d’études géologiques des États-Unis utilise plus de 11’000 stations de jaugeage pour surveiller les débits et les niveaux d’eau, facilitant ainsi la prise de décisions et la planification relative à des enjeux tels que la gestion de l’eau, la conception des infrastructures et la qualité de l’eau.

Dans les régions sujettes aux feux de forêt, les investissements dans l’installation de systèmes de stockage de l’eau spécialisés pourraient s’avérer cruciaux pour la lutte contre les incendies. Dans le comté de Nevada en Californie, par exemple, un système de stockage de 1’250’000 litres a été proposé pour alimenter les bornes d’incendie situées dans les zones à haut risque voisines, offrant ainsi aux pompiers un accès plus rapide et plus fiable à l’eau au moment où ils en ont besoin et réduisant leur dépendance à des sources plus lointaines.

Lire aussi : Pour Marc Palahí, la transformation économique est la seule solution à long terme

Parallèlement, au lieu des solutions visant exclusivement à endiguer l’eau pour la production d’électricité, l’irrigation et les usages domestiques et industriels, de nouveaux réservoirs voient le jour pour répondre à des objectifs complémentaires tels que les loisirs, le contrôle des inondations et la préservation des écosystèmes. Ces approches reconnaissent que les infrastructures hydrauliques modernes doivent couvrir un éventail plus large de besoins écologiques et sociétaux.

Ces exemples s’inscrivent dans une démarche que beaucoup désignent comme une nouvelle économie de l’eau, qui fait converger l’investissement dans les infrastructures, la valorisation du capital naturel et l’adaptation au changement climatique. Selon les Nations Unies, les investissements nécessaires à l’échelle mondiale dans les infrastructures dédiées à l’eau et à l’assainissement se chiffrent entre USD 900 milliards et USD 1’500 milliards par an d’ici à 2030, couvrant des domaines tels que le traitement des eaux usées, l’agriculture résistante à la sécheresse, la restauration des bassins versants ou encore l’efficacité grâce aux données.

Une transformation conceptuelle majeure sous-tend cette nouvelle économie de l’eau. Au lieu de considérer les cours d’eau, les zones humides et les aquifères comme des ressources à exploiter, les investisseurs commencent à les percevoir comme des actifs générant des services écosystémiques essentiels et quantifiables tels que l’eau potable, le captage de dioxyde de carbone, la protection contre les inondations et la biodiversité. Grâce à des mécanismes tels que les obligations vertes, les crédits environnementaux et les fonds d’infrastructures durables, ces services peuvent créer de la valeur financière sur le long terme, de façon à les préserver pour les générations futures.

Le dilemme des barrages américains s’inscrit dans un contexte plus large : le problème mondial des infrastructures « échouées »

Rétablir l’équilibre

Le dilemme des barrages américains s’inscrit dans un contexte plus large : le problème mondial des infrastructures « échouées ». Qu’il s’agisse de centrales à charbon ou de systèmes de protection contre les inondations en béton, ces infrastructures sont de moins en moins viables, sur le plan environnemental tant que financier. Remplacer ces méthodes autrefois indispensables nécessitera une réorientation des capitaux vers des solutions qui renforcent la résilience de la nature au lieu de l’épuiser, en évitant les erreurs qui ont fait de ces infrastructures « échouées » des solutions non viables.

Pour y parvenir, nous devrons adopter une philosophie qui conçoit la résilience comme le fruit d’une véritable harmonie entre les systèmes artificiels et naturels. À cet égard, la « grande déconstruction » n’est pas synonyme de destruction, mais de renouveau.

Les répercussions sont profondes en matière d’investissement. La construction de la prochaine génération de systèmes hydriques demandera de l’imagination, des capitaux à long terme et une collaboration appropriée entre les acteurs publics, privés et civils. Cela sera également le cas pour les transformations équivalentes dans d’autres secteurs (tels que ceux de l’énergie, de l’agriculture et des transports), où l’adoption de systèmes décentralisés renforce la résilience climatique grâce à des modèles de création de valeur circulaires et régénérateurs.

La protection et la restauration de la nature ne constituent pas un sacrifice moral au détriment de la prospérité. Ce sont les bases d’une économie « net-zéro » positive pour la nature et socialement équitable, qui garantira la prospérité pour que les générations futures puissent elles aussi s’épanouir. Si les barrages du siècle dernier étaient le symbole d’une ambition industrielle visant à dominer la nature, les solutions qui leur succéderont incarneront quant à elles la maîtrise de la nature en harmonie avec celle-ci, ainsi que la création d’une valeur économique durable.

partager.