Via via che le dighe statunitensi diventano obsolete, si profila una profonda trasformazione che determina il modo in cui società, ecosistemi e investitori concepiscono la resilienza, la rigenerazione e il valore.

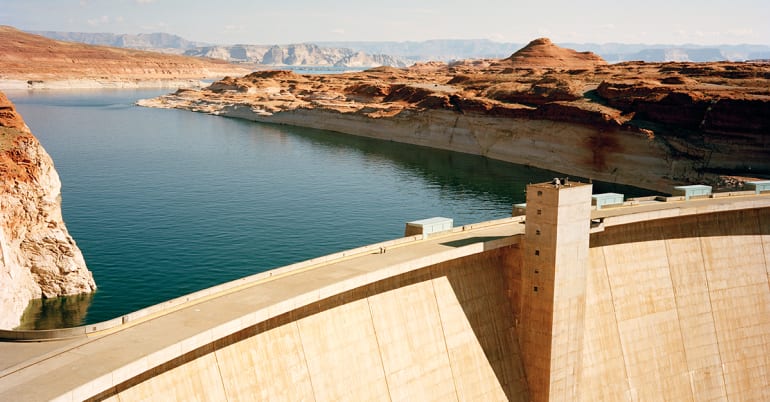

Costruite per gestire i fiumi, fornire energia e immagazzinare acqua per i centri urbani in rapida espansione, in America le dighe sono state per oltre un secolo il simbolo delle abilità tecnologiche di questa nazione. Eppure, quelle stesse opere che un tempo hanno promesso la prosperità, garantendola per anni, oggi stanno rivelando i propri limiti.

In tutti gli Stati Uniti, oltre mezzo milione di dighe con un’età media di 64 anni contiene laghi artificiali di tutti i corsi d’acqua del paese. Molte si stanno deteriorando rapidamente, sono costose in termini di manutenzione e accrescono le sfide ambientali che deve affrontare una nazione alle prese con il cambiamento climatico. Il 70% di questi giganti in età avanzata ha superato la durata di vita prevista e 16’000 sono stati classificati come “potenzialmente molto pericolosi”. La domanda non è più se le dighe cederanno, ma come saranno sostituite prima che questo accada.

Smantellare le dighe

Il fiume Klamath, che scorre dal sud dell’Oregon verso la California settentrionale, è un esempio dei vantaggi derivanti dallo smantellamento di una diga. Per decenni una barriera formata da quattro dighe idroelettriche ne ha bloccato il deflusso, generando appena il 2% dell’elettricità fornita dalla PacificCorp e degradando per contro la qualità dell’acqua, oltre a distruggere gli ecosistemi locali.

L’acqua contenuta dalle dighe stagnava e si riscaldava, provocando alterazioni termiche a valle, che a loro volta favorivano la proliferazione algale. Con la morte e la conseguente decomposizione delle alghe, i batteri consumano grandi quantità di ossigeno disciolto, che può soffocare i pesci e altri organismi acquatici. Se la proliferazione algale è particolarmente intensa, può persino schermare la luce solare, uccidendo la vegetazione acquatica sommersa e destabilizzando le reti alimentari. Alcuni tipi di proliferazione consistono anche in cianobatteri (alghe azzurre), che rilasciano tossine dannose per pesci, animali ed esseri umani.

Le condizioni descritte hanno avuto ripercussioni anche sulla migrazione dei pesci, le cui conseguenze sono apparse in tutta la loro drammaticità nel 2002, quando il Klamath ha registrato la più grande moria di salmoni nella storia degli Stati Uniti: la combinazione tra lento defluire delle acque, acqua stagnante calda ed elevata densità di pesci ha creato l’ambiente ideale per la rapida diffusione di malattie che hanno colpito il salmone migratore Chinook. In quell’anno sono morti all’incirca 60’000-70’000 salmoni Chinook adulti, con l’immancabile devastazione dell’ecosistema fluviale e il grave danno alle comunità.

Dopo anni di appelli promossi dalle tribù indigene locali, oggi queste dighe, compresa la più grande, sinistramente detta Iron Gate, vengono smantellate nell’ambito di un progetto che si è trasformato nel più grande intervento al mondo di rimozione delle dighe e di ripristino fluviale.

Questa iniziativa, del valore di 450 milioni di dollari, segna una svolta per il Klamath. Dal punto di vista ecologico, il progetto punta al ripristino del corso d’acqua naturale, alla riapertura delle rotte migratorie e al reinserimento del salmone nelle zone di riproduzione. “Il ciclo di vita del salmone si basa sullo sfruttamento dei nutrienti dell’oceano e sulla migrazione dei pesci che risalgono il fiume per poi morire, fertilizzando l’intero ecosistema”, spiega Morgan Knechtle, Senior Environmental Scientist presso il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California. E aggiunge: “Per questo motivo, la loro presenza sul territorio è di estrema importanza.”

Per le tribù indigene a capo del movimento a favore della rimozione, il ripristino del Klamath ha anche una forte valenza culturale. “Animali, pesci e persone sono uguali”, sostiene Sami Jo Difuntorum, Culture Preservation Officer della Shasta Indian Nation. E continua: “Sono i nostri avi. Eravamo popolazioni dedite alla pesca e alla caccia e tutta la nostra storia è legata al fiume”’.

Malgrado tali evidenti vantaggi sul piano ecologico e culturale, il loro smantellamento resta un’ipotesi controversa. Smantellare le dighe è anche costoso

Tensioni sul campo

Malgrado tali evidenti vantaggi sul piano ecologico e culturale, per non parlare del fatto che il costo della ristrutturazione delle vecchie dighe americane potrebbe aggirarsi sui 64 miliardi di dollari, il loro smantellamento resta un’ipotesi controversa. Smantellare le dighe è anche costoso, si presta spesso a manovre politiche e può avere effetti destabilizzanti a livello locale.

A sud-ovest del Klamath, un’altra proposta di smantellamento di una diga sta dividendo le comunità californiana della regione di Sonoma, un’area vocata alla viticoltura. Il progetto Potter Valley riguarda due dighe idroelettriche, ormai obsolete, che deviano l’acqua dal fiume Eel verso il fiume Russian e che per un secolo hanno rifornito di acqua le aziende agricole locali, le città e il comparto industriale. Il loro smantellamento potrebbe permettere di ricreare gli habitat ittici a rischio, ripristinando il corso naturale dell’Eel.

Così facendo, tuttavia, si interverrebbe su una regione sempre più esposta a siccità e incendi incontrollati, come spiega Jason Jenkins, Fire Chief presso il Distretto antincendio di Cloverdale: “Faccio il pompiere da 32 anni e ho lavorato a ogni grande incendio che ha colpito la California. C’è una cosa che li accomuna tutti: a un certo punto finisce l’acqua. E stiamo parlando di tornare indietro di un secolo, senza un piano preciso e un metodo comprovato per garantire la protezione e la sicurezza dei cittadini californiani”.

Leggi anche:Prevedere per proteggere: come l’IA sta cambiando la risposta agli incendi incontrollati

Una delle soluzioni proposte prevede un sistema di deviazione a tunnel, che potrebbe rifornire di acqua i circa 600’000 residenti dopo lo smantellamento delle dighe. Questi sono però progetti molto costosi da realizzare e da manutenere e, a loro volta, potrebbero tradursi in oneri di utenza più elevati.

Coniugare risanamento ecologico e sicurezza dell’approvvigionamento idrico è molto complesso in un’ottica di transizione infrastrutturale. Anche laddove il fattore ambientale è vincente, in tali aree le realtà locali come agricoltura, alloggi e gestione degli incendi richiedono soluzioni affidabili e sostenibili. Questo, per gli investitori, pone l’accento su un aspetto cruciale: il futuro della gestione delle risorse idriche dipenderà da sistemi alternativi e adattivi, capaci di integrare infrastrutture artificiali e naturali.

Leggi anche: Sviluppo in altezza: il settore dell’agricoltura verticale risente del rallentamento degli investimenti, ma le aziende leader hanno potenziale di redditività

La nuova economia idrica

Dalla California al bacino del fiume Colorado, una cosa è chiara: l’epoca delle infrastrutture singole e monolitiche sta lasciando il passo all’era della resilienza distribuita. Questo nuovo modo di concepire la gestione delle risorse idriche sta già prendendo forma, con esperti e investitori globali alla ricerca di soluzioni che garantiscano la sicurezza idrica alla luce delle crescenti pressioni sul fronte climatico. Anziché affidarsi soltanto a modelli statici e definitivi, si punta sui sistemi flessibili che coniugano innovazione e sensibilità ecologica.

Tra questi sistemi figurano le reti di monitoraggio digitale, che adesso sono diventate essenziali per la resilienza del sistema idrico. La rete di streaming nazionale (National Streamgaging Network) della US Geological Survey, l’agenzia governativa per lo studio del territorio, ad esempio, utilizza oltre 11’000 stazioni idrometriche per monitorare il deflusso e il livello dei fiumi nonché agevolare i processi decisionali e di pianificazione per temi come gestione delle risorse idriche, progettazione delle infrastrutture e qualità dell’acqua.

Nelle regioni esposte al rischio di incendi incontrollati, gli investimenti nell’installazione di speciali sistemi di stoccaggio dell’acqua per spegnere gli incendi si sono rivelati salvifici. Nella contea del Nevada in California, ad esempio, è stata proposta la realizzazione di un sistema con una capacità di stoccaggio di oltre 1'200’000 litri per rifornire gli idranti nelle vicinanze e nelle aree ad alto rischio e garantire agli addetti un accesso più rapido e affidabile all’acqua in caso di necessità, riducendo la dipendenza dalle fonti più distanti.

Leggi anche: Prevenire gli incendi boschivi – Marc Palahí spiega perché la trasformazione economica è l’unica soluzione a lungo termine (in inglese)

Nel frattempo, anziché concentrarsi soltanto su come raccogliere l’acqua per l’energia elettrica, l’irrigazione e gli usi civili e industriali, si stanno realizzando nuovi serbatoi per soddisfare maggiori esigenze, come quelle ricreative, di controllo delle inondazioni e di salvaguardia degli ecosistemi. Questi approcci riconoscono che le moderne infrastrutture idriche devono soddisfare un ventaglio più ampio di esigenze ecologiche e sociali.

Tutti gli esempi citati fanno parte di quella che molti definiscono la nuova economia idrica, che rappresenta una sintesi tra investimenti infrastrutturali, valorizzazione del capitale naturale e adeguamento climatico. Secondo una stima delle Nazioni Unite, gli investimenti globali necessari per le infrastrutture idriche e di igienizzazione ammontano a 900-1’500 miliardi di dollari l’anno da qui al 2030, considerando le varie aree, da quelle che richiedono il trattamento delle acque reflue a quelle dove si pratica un’agricoltura resiliente alla siccità, fino al ripristino degli spartiacque e dell’efficienza basata sui dati.

Questa nuova economia idrica è incentrata su un importante cambio di paradigma. Anziché considerare i fiumi, le paludi e le falde acquifere beni da estrarre, gli investitori iniziano a vederli come asset che generano servizi di ecosistema cruciali e quantificabili, quali acqua pulita, cattura del carbonio, protezione dalle inondazioni e biodiversità. Attraverso meccanismi come obbligazioni verdi, mercati dei crediti ambientali e fondi infrastrutturali legati alla sostenibilità, questi servizi possono essere tradotti in valore finanziario di lungo termine con modalità che li preservino per le generazioni future.

Il dilemma americano delle dighe è il riflesso di una storia più grande: la questione globale delle cosiddette infrastrutture abbandonate

Ricostruire l’equilibrio

Il dilemma americano delle dighe è il riflesso di una storia più grande: la questione globale delle cosiddette infrastrutture abbandonate. Dagli impianti a carbone ai sistemi di difesa dalle inondazioni, questo genere di infrastrutture sta diventando insostenibile, sia sul piano finanziario sia su quello ambientale. La sostituzione di tali sistemi, una volta essenziali, imporrà il dirottamento di capitali verso nuovi sistemi che migliorino la resilienza naturale, anziché comprometterla, evitando gli errori che per primi hanno reso insostenibili queste infrastrutture abbandonate.

Per raggiungere tale obiettivo dobbiamo sposare una filosofia che considera la resilienza il prodotto dell’armonia tra sistemi artificiali e naturali. In quest’ottica la “grande decostruzione” non vuol dire distruzione, ma rinnovamento.

Le implicazioni di investimento sono enormi. Costruire la prossima generazione di sistemi idrici richiederà immaginazione, capitale a lungo termine e collaborazione tra operatori pubblici, privati e civili, al pari di trasformazioni analoghe in altri settori, come quello energetico, agricolo e dei trasporti, in cui la svolta a favore di sistemi decentralizzati sta generando la resilienza climatica attraverso modelli circolari e rigenerativi di creazione del valore.

Proteggere e ripristinare la natura non è un compromesso morale a scapito della prosperità, ma la base di un’economia dello zero netto, rispettosa della natura e con un impatto sociale positivo che salvaguarderà la prosperità per permettere anche alle generazioni future di crescere e di svilupparsi. Se le dighe dell’ultimo secolo sono state il simbolo dell’ambizione industriale della competenza sulla natura, le soluzioni che prenderanno il loro posto saranno il simbolo di una competenza della e con la natura che crea un valore economico duraturo.

condividi.