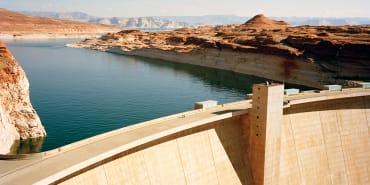

Le transport routier est l’un des secteurs les plus polluants : en 2024, il était à l’origine d’environ 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre1. Il est donc plus que nécessaire de développer des pratiques plus durables pour l’expansion des infrastructures. Pourtant, les gouvernements accélèrent la construction de routes à une échelle sans précédent. Aujourd’hui, au niveau mondial, des projets routiers d’une valeur de plus de USD 2’700 milliards sont en cours. Ces kilomètres supplémentaires ne manqueront pas de provoquer une augmentation des volumes de circulation, notamment de véhicules particuliers2, ce qui aura des conséquences profondes sur l’environnement. Compte tenu de la part importante du secteur dans les émissions liées à l’énergie, une croissance aussi rapide annule les baisses d’émissions de CO2 durement acquises. C’est là un paradoxe évident : l’infrastructure qui alimente la croissance économique risque aussi de faire grimper les émissions, alors même que les pays cherchent à atteindre des objectifs « net-zéro ».

Rapport de l’ONU : le transport constitue l’un des piliers stratégiques

Dans un rapport de 2024, les Nations Unies soulignent cette dure réalité. Malgré l’expansion continue des engagements en faveur du « net-zéro », l’action menée au niveau mondial reste largement insuffisante. Publié chaque année, le Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions du PNUE3 annonce que le réchauffement planétaire pourrait s’élever à 3,1 °C si les gouvernements ne prennent pas des mesures plus musclées. Les émissions ont atteint le niveau record de 57,1 de GtCO₂ (gigatonnes d’équivalent dioxyde de carbone) en 2023, soit une hausse de 1,3% par rapport à 2022. Les principales contributions aux émissions de gaz à effet de serre proviennent de secteurs clés tels que l’énergie, les transports et l’agriculture.

Selon ce rapport, le moment critique pour le climat est arrivé : « Les nations doivent intensifier leur action dès maintenant, montrer des ambitions nettement plus fortes pour leurs nouveaux engagements, puis agir sans tarder, à travers des politiques et leur mise en œuvre. Faute de quoi, l’objectif de l’Accord de Paris d’un réchauffement mondial de 1,5 °C sera perdu d’ici à quelques années et un seuil bien inférieur à 2 °C prendra sa place dans l’unité de soins intensifs4. »

Lire aussi : Cinq raisons pour lesquelles l’investissement dans les forêts est un impératif climatique

Dans son rapport, le PNUE indique que le secteur des transports, tout comme les forêts, les énergies renouvelables et les mesures liées à l’efficacité, offre de sérieuses possibilités non exploitées, qui permettront de resserrer l’écart « net-zéro ». Alors qu’environ 20% des réductions d’émissions nécessaires pourraient provenir de mesures liées aux forêts, il explique que les choix dans le domaine des transports, comme l’électrification à grande échelle, le changement de carburant et les améliorations en matière d’efficacité, constituent certaines des options les plus efficaces et réalisables. Leur mise en œuvre dans le cadre d’approches gouvernementales globales pourrait avoir des retombées socioéconomiques et environnementales positives majeures tout en limitant les compromis5.

Les nations doivent intensifier leur action dès maintenant, montrer des ambitions nettement plus fortes pour leurs nouveaux engagements, puis agir sans tarder, à travers des politiques et leur mise en œuvre. Faute de quoi, l’objectif de l’Accord de Paris d’un réchauffement mondial limité à 1,5 °C sera perdu d’ici à quelques années

Casse-tête environnemental

De nombreuses régions du monde ne disposent pas encore d’infrastructures de transports en commun à même d’offrir une solution de remplacement viable aux véhicules particuliers. Les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie, considèrent que l’expansion de leurs réseaux routiers est essentielle à l’amélioration des liaisons et à leur croissance économique. Cela étant, les pays plus riches continuent à développer leurs réseaux routiers. En Europe, par exemple, la longueur des autoroutes a augmenté de 60% entre 1995 et 2020, tandis que, pour les réseaux ferrés, elle a baissé de 6,5%. Les partisans de l’expansion autoroutière affirment que cette dernière réduit les émissions, car elle diminue les temps de trajet. Des études montrent pourtant invariablement que ces bénéfices sont de courte durée. La capacité supplémentaire entraîne souvent une hausse de la demande, qui finit par faire progressivement grimper le nombre de véhicules.

La transition mondiale vers les véhicules électriques devrait jouer un rôle clé dans la réduction à venir des émissions liées aux transports. Néanmoins, des recherches de BloombergNEF ont montré que, même à l’échéance 2035, plus de 40% des voitures neuves vendues dans le monde seront encore alimentées par des combustibles fossiles. Le défi est donc de taille6. Lors de la 28 e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), les pays riches ont annoncé qu’ils allaient renforcer leur soutien aux véhicules électriques dans les économies en développement à l’aide d’une feuille de route pour la transition vers les véhicules zéro émission. Ils se sont engagés à ce que les véhicules électriques soient partout « l’option la plus abordable, accessible et attractive » d’ici à 2030. La COP29 n’a cependant offert qu’un soutien limité à la transition vers les véhicules électriques. Selon les prévisions des analystes, il faudra investir USD 2’700 milliards dans les transports propres d’ici à 2050, environ sept fois les niveaux de financement actuels7.

Les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie, considèrent que l’expansion de leurs réseaux routiers est essentielle à l’amélioration des liaisons et à leur croissance économique. Cela étant, les pays plus riches continuent à développer leurs réseaux routiers

Tous les regards sont maintenant braqués sur la COP308, qui aura lieu cette année au Brésil. La décarbonation des transports devrait y occuper une place prépondérante, comme le montrent la volonté du Forum international des transports (FIT) à partager les données les plus récentes du secteur et la pression exercée par les économies en développement en faveur d’engagements plus solides concernant les véhicules électriques et la mobilité propre.

Lire aussi : Accélérer le financement de la nature : une semaine clé pour les forêts, le climat et le capital (en anglais)

Premiers signaux de la part des pionniers

La croissance effrénée des autoroutes n’est pas généralisée. En effet, face aux préoccupations climatiques, certains pays y réfléchissent à deux fois. Certains gouvernements ont déjà commencé leur mutation, ce qui favorise la transition vers des investissements générant des rendements environnementaux et sociaux tout en améliorant la mobilité :

- le Pays de Galles a annulé de nombreux projets de construction routière en raison d’objectifs de durabilité ;

- le département des Transports du Colorado a annulé deux importants plans d’expansion d’autoroutes et redirigé les fonds correspondants vers des projets plus respectueux de l’environnement, tels que des bus plus rapides et des pistes cyclables plus efficaces ;

- plusieurs pays envisagent des innovations plus durables et déploient des machines moins lourdes pour réduire la consommation d’énergie et les perturbations pour les habitats ;

- la ville de Los Angeles teste des routes utilisant un asphalte mélangé à du plastique PET recyclé. Des technologies comparables associant le plastique et l’asphalte sont mises en œuvre aux Pays-Bas et en Ecosse. Elles s’avèrent particulièrement solides et durables et présentent des bénéfices environnementaux mesurables.

Pour autant, même avec de telles stratégies, trouver un équilibre entre la croissance routière et les objectifs environnementaux restera un exercice périlleux. Si les autorités des transports espèrent parvenir à concilier la construction de routes avec les objectifs « net-zéro », plusieurs facteurs doivent coïncider :

1. Donner la priorité aux systèmes multimodulaires

Investir dans les transports en commun, lorsque c’est possible, peut contribuer à réduire la dépendance généralisée à l’automobile. Des recherches ont montré que les bus et les trains émettent jusqu’à deux tiers de gaz à effet de serre en moins par passager-kilomètre que les véhicules particuliers9.

2. Intégrer la durabilité dans la conception des routes

Utiliser des matériaux et des méthodes de construction durables et planifier les itinéraires en cherchant à réduire les émissions et à minimiser l’impact sur les habitats.

3. Miser sur la finance durable

Les obligations durables et les financements liés au climat peuvent aider à faire pencher la balance économique vers des transports peu émetteurs de carbone.

Transformer l’ambition en action

La croissance des infrastructures et les progrès vers le « net-zéro » ne sont pas incompatibles. Cela étant, pour atteindre l’équilibre, des mesures volontaires et coordonnées sont nécessaires. Les autorités de transport doivent trouver un véritable compromis entre la volonté d’étendre les réseaux routiers au profit des liens économiques et sociaux et l’impératif d’atteindre le « net-zéro ». Avec des milliers de milliards de dollars de projets en cours à l’échelle mondiale, les enjeux sont inédits, à la fois par leur ampleur et par leurs répercussions sur l’environnement. Pour parvenir à gérer cet environnement complexe et à s’aligner sur les objectifs « net-zéro », il est essentiel d’intégrer la durabilité à chaque étape de la planification routière, de privilégier les modes de transport à faible intensité de dioxyde de carbone et d’adopter des méthodes de construction innovantes qui réduisent les émissions.

À elle seule, la conception des routes ne permettra pas de favoriser la transformation nécessaire. Ce n’est qu’en associant ces mesures que les infrastructures pourront devenir une plateforme soutenant une croissance pleinement compatible avec un avenir décarboné. Il conviendra en outre d’accélérer le passage aux véhicules électriques, de développer les transports en commun et de gérer la demande pour l’utilisation des véhicules particuliers.

Pour y parvenir, la mobilisation mondiale nécessaire devra atteindre un niveau et un rythme encore jamais vus. Les États, les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et les investisseurs doivent s’engager collectivement à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans les secteurs qui polluent le plus. Les engagements ne suffisent cependant pas. Ils doivent s’accompagner d’actions rapides et décisives, ainsi que de changements systémiques qui permettront de combler le fossé entre ambition et réalité. Chez Lombard Odier, nous parlons d’investissement dans les changements systémiques mondiaux, un cadre qui transforme les bases de notre économie afin d’aligner la croissance et la durabilité et de garantir la prospérité à long terme.

partager.